どうも。

管理人のKnee-studyです。

今回も前回の続きで半月板関連の話になります。

前回は半月板切除術と理学療法の比較について文献を用いて紹介していきました。

今回は、半月板の動態について紹介していきます。

半月板は膝関節の運動に伴って移動します。

今回は膝屈曲運動に伴う大腿骨顆部移動量と半月板動態の関連性について研究した文献を紹介し、半月板と膝関節可動域制限の関係性を説いていきます。

1.膝関節屈曲に伴う大腿骨顆部後方移動量と半月板後方移動量の関連性についての研究

この研究では膝関節の屈曲運動に対し、大腿骨顆部後方と半月板の移動量について関連性があるかを調べています。

本来、半月板の移動は大腿骨顆部の動きに従うとされていますが、実際にはしゃがみ込み動作など膝関節の深屈曲域における大腿骨顆部移動量と半月板動態の関連性についての報告は少ないのが現状です。

臨床の場面でも、膝の痛みによりしゃがみ込み動作など「深く膝を曲げれない」症状を抱える症例に遭遇する機会は比較的多いものと思われます。

股関節や足関節の可動性など隣接関節の問題も指摘されていますが、膝関節の構造的な問題だけを取って考えたら”半月板の影響”というものは非常に大きいものであるように思います。

この研究ではそういった”臨床上の悩み”を解決するヒントを得られるものであると思います。

①研究の概要

●臨床上、膝関節疾患症例において open kinetic chain(OKC)にて可動域制限が消失しても、

しゃがみ込み動作などの closed kinetic chain(CKC)で制限や疼痛がある症例を経験する

●このような症例の制限因子の一つとして半月板の運動性の欠如などが挙げられている

●MRIで撮影可能なしゃがみ込み動作に類似した側臥位CKCを用い、「膝関節屈曲に伴う大腿骨顆部後方移動量と半月板後節後方移動量の関連性」について検討している

②方法

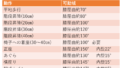

●対象は健常男性 12 名,利き足側 12 膝

●平均年齢26.3(22~36)歳、平均身長 167.4(±6.0)cm、平均体重 61.0(±4.0)kg

●MRIの設定はT1 強調、5mm幅のsagittal像を撮影

●被験者は利き足下側臥位で、膝関節0̊・90̊側臥位最大屈曲位の 3 肢位を撮影

また、自家製固定装置に足部を固定し、屈曲位ではしゃがみ込み足部に体幹が近づくように指示した

【大腿骨顆部後方移動量の評価】

は大腿骨顆部後面円中心から脛骨関節面上へおろした垂線と脛骨後縁との距離から各関節角度間の内側顆、外側顆後方移動量を算出した

【半月板後節後方移動量】

脛骨関節面に対し脛骨後縁を通る垂線を引き、そこからMM(内側半月板)、LM(外側半月板)後節の遊離縁までの距離から各関節角度間のMM、LM後節の後方移動量を算出した

【検討項目】

●大腿骨内側顆後方移動量とMM半月板後節後方移動量の関連性

●大腿骨外側顆後方移動量とLM半月板後節後方移動量の関連性

それぞれ屈曲角度の違いで相関関係があるかを検討した

【結果】

【大腿骨内側顆後方移動量とMM後節後方移動量について】⇒内側

●膝関節0̊から90̊では有意な相関は認められなかった

●90̊から最大屈曲位では相関係数0.62で有意な相関が認められた(P<0.05)

【大腿骨外側顆後方移動量とLM後節後方移動量について】⇒外側

●膝関節0̊から90̊では相関係数0.62で有意な相関が確認された

●90̊から最大屈曲位では相関係数 0.87で有意な相関が認められた(P<0.05)

大腿骨顆部後方の移動量と半月板移動量は内外側いずれも相関関係にあることがわかりました。

ただし、膝関節の浅い屈曲域では内側半月板と大腿骨内側顆部の後方移動量に相関関係は認めない結果となっています。

考察

【健常膝の MRI を用いた大腿脛骨関節の動態に関する報告】

Nakagawaらは膝関節90̊屈曲位から正座位までで大腿骨内側顆6.5mm、外側顆28mm後方移動すると報告している

【半月板の動態に関する報告】

Vediらが膝関節0̊から90̊まででは非荷重位に比べ荷重位でLM前角の後方移動量が有意に大きかったと報告している

先行研究では、内側・外側いずれの半月板も膝関節屈曲に伴って後方に移動すると結論付けられていますね。

そして今回の研究でも同様の結果を認めています。

また、内側半月板の後方移動と大腿骨内側顆の後方移動は浅い屈曲域では相関関係を認めていないことからも、外側半月板の移動量の大きさ

を想起させますね。

こういった研究を糧にTKAの分野でもメディアルピボットモーションに基づいたデザインの研究が進んでいるんでしょうね!

※メディアルピボットモーションについて詳細が知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

●本研究結果から側臥位CKCにて半月板後節の後方移動量は大腿骨顆部後方移動量と有意な相関関係が認められ、大腿骨顆部移動量が大きいほど半月板後節の後方移動量も大きいことが示された

●特に90̊から最大屈曲位まではMM後節、LM後節ともに有意な相関関係を認めていたことからしゃがみ込み動作に制限が認められる症例に対し、膝関節の屈伸および回旋可動域の評価だけでなく、半月板動態を考慮した大腿骨顆部後方移動量の評価およびアプローチの重要性が示唆された

今回の研究結果を臨床に落とし込むと、、、しゃがみ込みなどの膝屈曲運動時に膝に痛みが生じる・詰まる感じがするなどの訴えがある時は、「半月板の後方移動が生じていないのでは?」と仮説を立てることが出来るようになりますね!

そのように考えると、半月板の後方移動を邪魔している因子を何なのか探せばいいってことになりますね!

そうですね。

基本的に、半月板の後方移動を阻害する組織としては、内側・外側半月膝蓋靱帯・横靱帯(内側半月の前縁と外側半月の前縁をつなぐ靱帯)・内側側副靱帯(MCL)などの膝の前側方に存在する組織が挙げられます。

これらの組織の伸張性が低下すると半月板の後方移動を抑制してしまう可能性が出てきます。

こう考えると、しゃがみ込みが出来ないからといって、やみくもに膝関節の屈曲ROMを行ったり、あたりかまわず筋力トレーニングを行うのはナンセンスな感じになりますね・・・。

まずは、上記の組織を確認するようにします!

2.まとめ

今回は膝関節の屈曲運動に伴って生じる大腿骨顆部の後方移動と半月板の後方移動の関連性について研究を交えて検討していきました。

今回のような研究結果を臨床に落とし込む作業が一つの課題になるわけで、どんなに有用な文献でも何となく読み込むだけでは、臨床場面で活用できずに知識だけが積み重なって頭でっかちになってくると思います。

参考書もそうですが、著者や研究者が思っていることを出来るだけ噛み砕いて自身の中に取り込めたら、臨床ももっと面白いものになると思う次第です。

私自身もこのブログを通して今後も自己研鑽していきたいと思います。

それでは本日はこの辺で。

今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。

コメント