TKA

TKA 人工膝関節のアライメントについて~KA法とMA法~

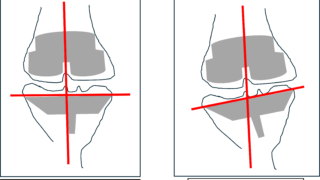

今回は人工膝関節の冠状面上のお話になります。冠状面上のアライメントの取り方については、ゴールドスタンダードとしてメカニカルアライメント(MA法)が挙げられます。しかし近年では、生まれ持った下肢のアライメントは軽度内反であり(constitutional varus)、アライメントをneutralまで矯正するMA法は過矯正ではないかということが言われるようになっているようで、MA法に対し、術前のアライメントで自然な内反角度を意識したキネマティックアライメント(KA法)に関する報告が増えています。このMA法とKA法ですが一体なにがどう違うのか?今回はそこについてまとめていきたいと思います。