どうも。管理人のKnee-studyです。

TKA術後の痛みについてどうでしょう?

予想よりも痛みを訴えない患者さんや、逆にこれでもかってくらい痛みを訴える患者さんもおられると思います。

術後の痛みがなかなか取れない場合は、今回紹介するTENSの実施を試みてみるのはどうでしょうか?

TENSとは、transcutaneous electrical nerve stimulation(経皮的末梢神経電気刺激療法)のことを指し物理療法の中の電気療法に分類されます。

近年では、TKA術後急性時期のTENSの有効性がNMESと共に示されています。

つまりは、術後早期は筋力増強目的のNMESと除痛目的のTENSが効果的な役割を果たす可能性があるということです。

NMESとEMSは同義として使われることが多いが実際は異なるようです。

●NMESは、運動機能障害に対して神経支配筋の筋収縮(運動機能改善)を目的とした電気刺激を指す

●EMSは、末梢神経損傷に対して脱神経筋に電気刺激を行うことを指す

NMESとEMSは上記のように一般的には定義されていますが、混同していると思われる論文が散見されているのが現状のようです。

電気療法の振り分けとしては、NMESもEMSも”運動機能改善”のための治療法として存在しています。

と、前置きが長くなってしまいましたが、今回はこのTENSの有効性について考えていきます。

1.TENS(経皮的末梢神経電気刺激療法)とは?

経皮的電気神経刺激(transcutaneous electrical nerve stimulation:以下、TENS)は、疼痛の軽減を目的とする非侵襲的な治療法として、リハビリ現場の中で広く活用されており、その疼痛軽減効果についても概ね認められています。

①TENSの効果機序

TENSは鎮痛目的の非侵襲的電気治療を指します。

TENSの効果機序として、従来ゲートコントロール理論が提唱されていましたが、近年はその実験事実が否定的であり、効果機序としては不十分であると報告されています。

近年、明らかになってきた鎮痛メカニズムには、内因性オピオイドの血中・脳脊髄液内の濃度上昇、下降性疼痛抑制系の賦活、脊髄レベルでの鎮痛作用、さまざまな神経化学物質への影響などが挙げられます。

②TENSの種類

TENSにて行う刺激方法は2種類あります。

●感覚レベルTENS(50~100Hz・低強度・パルス幅50~200μsec・筋収縮と痛みを伴わない)

●運動レベルTENS(2~4Hz・パルス幅100~400μsec・耐えられる最大強度で筋収縮を伴う)

この2種類に分けられます。

どちらを選択するべきかについては悩むところですが、刺激強度を高く設定した方が、臨床場面でも鎮痛効果が高かったという報告が挙げられています。

と、まぁ自分自身でも見たほうがいいかと思うため、参考文献を載せておきます。

ここでは、高強度TENSと低強度TENSの比較も行っています。

対象が健常者であることや疼痛刺激を人為的に行っていることなどが、TKAや膝OAのような慢性的な疼痛を含んだ病態にどれだけ相関するかが不明ではありますが、主観的指標であるNRSだけでなく、生理学的指標である前頭前皮質の脳血流量および自律神経活動を用いて評価を行っている点が興味深い所ですね。

参考文献:経皮的電気神経刺激(TENS)の疼痛軽減効果に関する検討─生理学的指標およびTENSの刺激強度に着目して─理学療法科学 30(1):63–68,2015

次に紹介する文献でも、高強度TENSの推奨を行っています。

ただし、高強度の方がいいが、実施する前にしっかり感覚機能を含めた痛みの評価を行うべきとしています。

許容範囲を超えた刺激は控えるべきなので、事前の評価は大事ですね。

最後のまとめでは以下のように記されています。

TENS の鎮痛作用を最大限に高めるためには、ゲートコントロール理論を反映させ、電極を貼付し、周波数は可能であれば変調させる。

刺激強度は快適な範囲で最大強度まで高め、刺激中も刺激強度を調整する。

TENS を実施する前に対象者の疼痛の特性を捉えた上で実施すべきである。

実際の臨床場面でも、”感覚閾値での刺激”では患者さん自身は「ちゃんと電気流れてる?」のような反応をすることもあり(事前にそのレベル刺激しか入らないことを伝えてもどこか物足りなさを訴える場合がある…)、実際に効果が得られていても患者自身が実感として感じてくれない事もあります。

③実際のTENS実施場面

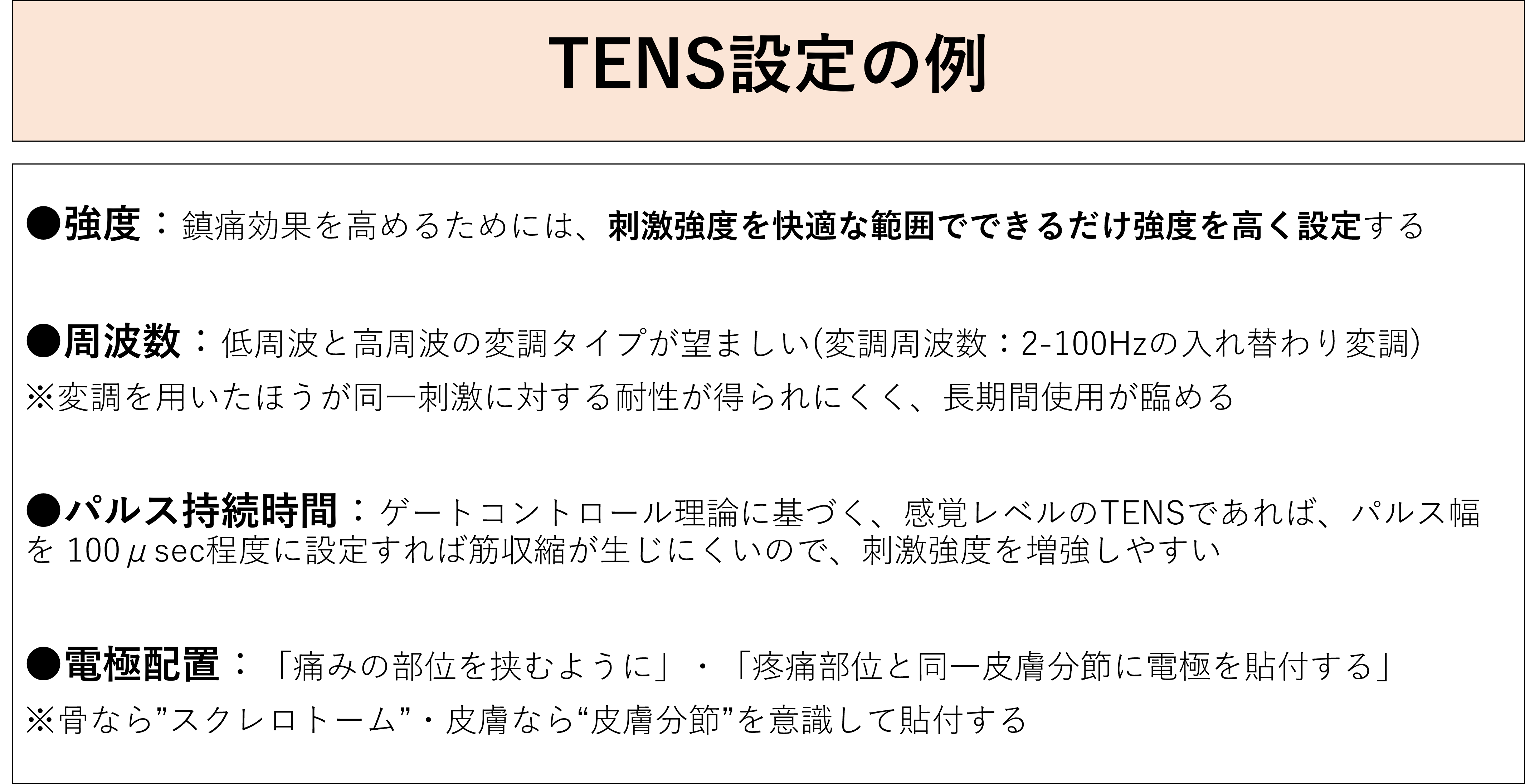

これまでの話を踏まえて、以下の実際のTENS実施時の設定例を紹介します。

実際のTENSのモードは上図の通りになります。

あくまで文献をベースにした参考程度の設定をご理解ください。

●強度:鎮痛効果を高めるためには、刺激強度を快適な範囲でできるだけ強度を高く設定する

●周波数:低周波と高周波の変調タイプが望ましい(変調周波数:2-100Hzの入れ替わり変調)

※変調を用いたほうが同一刺激に対する耐性が得られにくく、長期間使用しても効果が得られる場合が多い

●パルス持続時間:ゲートコントロール理論に基づく、感覚レベルのTENSであれば、パルス幅を 100μsec程度に設定すれば筋収縮が生じにくいので、刺激強度を増強しやすい

●電極配置:「痛みの部位を挟むように」・「疼痛部位と同一皮膚分節に電極を貼付する」

※骨なら”スクレロトーム”・皮膚なら皮膚分節

2.まとめ

今回は、TKA術後のTENSについてまとめていきました。

以前、上司から「物理療法だけは新人だろうがなんだろうが一定の効果が得られやすいからしっかり使えるようになっておきなさい」と言われたことがあります。

と、そんなこと言われたにもかからず、当時はそこまで重要視しておらず治療の補助的な印象を受けていました。

しかし、TKA術後のリハビリに携わる機会が多くなっている現状で物理療法の重要性は思っているよりも高い所にあることを実感し、今では通常の治療場面でも使用する頻度が多くなっています。

TKA術後の痛みが予想よりも軽減しない場合や、痛みに対し過敏に反応するような場合は、TENSの使用も試みるとどうでしょうか?

意外と除痛が図れるかもしれませんよ。

そうすれば除痛にかけていた時間を他の訓練に当てることが出来るわけですから、効率が良くなってきますよね!

ということで本日はこの辺で!

今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。

コメント